Краткое содержание дубровский 1 и 2 том. Том второй

Глава I

Богатый и знатный отставной генерал Кирила Петрович Троекуров проживает в своем имении Покровское. Он – человек сильный и энергичный, но необразованный и самодур. У Троекурова большие связи, перед ним заискивают соседи и губернские чиновники.

В Покровском не прекращаются гуляния, постоянно гостят друзья и знакомые помещика. Троекуров любит охоту и розыгрыши, причем, не всегда безобидные. Единственный человек, к которому он относится с уважением, – его сосед, отставной поручик Андрей Гаврилович Дубровский. Он беден, владеет небольшим селом Кистеневка.

Когда-то Дубровский и Троекуров вместе служили. Оба рано овдовели. У Андрея Гавриловича в Петербурге служит сын Владимир, а дочь Троекурова Маша живет вместе с отцом в Покровском.

Кирила Петрович хвастается перед гостями своей псарней. Здесь в тепле и довольстве живут пятьсот собак. Все гости восхищены, только Дубровский хмурится. Он замечает, что здесь собакам живется лучше, чем людям. Один из псарей дерзко отвечает помещику, что даже некоторым господам лучше поменять свой нищий домишко на здешнюю конуру. Троекурова эта выходка сильно позабавила.

Утром Кирила Петрович получает письмо от Андрея Гавриловича, в котором тот требует выдать дерзкого псаря, чтобы наказать его по своему усмотрению. Троекуров на это предложение гневается: только он волен наказывать своих людей. С этого момента между соседями вспыхивает вражда.

Вскоре Дубровский ловит «на горячем» мужиков Троекурова, которые рубят на его земле лес. Андрей Гаврилович велит высечь нарушителей. Кирила Петрович взбешен и хочет отомстить.

Как раз в это время в Покровское заезжает заседатель Шабашкин. Троекуров поручает ему отобрать у Дубровского Кистеневку за щедрое вознаграждение. Шабашкин начинает тяжбу. Вскоре Андрей Гаврилович получает вызов в суд и едет в город.

Глава II

На суд является и Кирила Петрович. Селение Кистеневка, по его заявлению, было приобретено отцом Троекурова, о чем свидетельствует купчая. Кирила Петрович требует, чтобы ему вернули деревню. Согласно заявлению Дубровского, Кистеневка была куплена его отцом у отца Троекурова еще 70 лет назад, но купчая сгорела во время пожара. Есть только доверенность на оформление покупки и множество свидетелей, что селение давно находится во владении его семьи.

Суд выносит постановление, что доверенность давно утратила силу, и Кистеневка теперь принадлежит Троекурову. Но Дубровский вдруг начинает кричать, что в церковь привели собак и бросает чернильницей в заседателя. От нервного напряжения у него мутится рассудок. Триумф Троекурова испорчен. Андрея Гавриловича увозят в Кистеневку, которая ему уже не принадлежит.

Глава III

Дубровский сильно ослаб и не способен вести дела. Нянька Егоровна пишет об этом его сыну в Петербург.

Владимир Дубровский в восемь лет был отдан в Кадетский корпус, а потом поступил на службу в гвардейский пехотный полк. Он вел жизнь веселую и расточительную, как и положено молодому блестящему офицеру. Владимир даже не подозревал, что отец посылает ему практически последние деньги.

Письмо очень расстраивает Владимира. Через три дня, получив отпуск, он отправляется в Кистеневку вместе со своим слугой Гришей. В родном доме он видит бедность и запустение. Старик совсем плох и едва стоит на ногах.

Глава IV

Владимир пытается разобраться во всех нюансах тяжбы, но среди документов отца не находит бумаги, которые бы пролили свет на положение дел. Он не знает, что нужно подать апелляцию. Срок ее подачи истекает, и Шабашкин поздравляет Троекурова с выигранным делом. Но помещика все-таки мучает совесть. Он решает помириться с соседом и вернуть ему Кистеневку. С этим благородным намерением Троекуров едет к Дубровскому.

Андрей Гаврилович сидит возле окна и видит, как во двор въезжает его враг. Лицо Дубровского страшно меняется, он не может вымолвить ни слова, только мычит, а затем падает. Испуганный Владимир бросается к отцу. В это время входит слуга и объявляет, что приехал Троекуров. Дубровский младший велит передать ему, чтобы убирался, и посылает прислугу за лекарем. Лакей передает надменному барину слова молодого хозяина. Кирила Петрович в бешенстве покидает Кистеневку.

Вскоре на крыльцо выходит молодой Дубровский и объявляет, что лекарь уже не понадобится. Старик умер.

Глава V

На похоронах Андрея Гавриловича все крестьяне плачут. После поминального обеда приезжают судейские, и Шабашкин дает распоряжения от имени Троекурова. Крестьяне ропщут. Они не хотят иметь Троекурова своим хозяином, наслышаны, как плохо он обращается с крепостными.

Владимир пытается усовестить наглого Шабашкина. На это ему отвечают, что Дубровский теперь здесь «никто» и не должен вмешиваться в дела. Крестьяне все больше проявляют недовольство и, наконец, бросаются на судейских с намерением их связать.

Перепуганный Шабашкин прячется в доме с помощниками. Владимир просит крестьян разойтись, и они Дубровского слушаются. Дрожащие от страха судейские остаются ночевать. Они боятся ехать: вдруг крестьяне на них нападут? Владимир оставляет их в гостиной и запирается в кабинете отца.

Глава VI

Молодой Дубровский разбирает документы и с горечью думает о том, что родительский дом достанется врагу. В его комнатах будет хозяйничать холуй Троекурова Шабашкин, а вещи родителей вышвырнут на помойку. Дубровский решает, что не оставит дом Троекурову.

В гостиной спят пьяные судейские. Владимир велит слугам вывести из дома всех, кроме непрошеных гостей. Затем поручает кузнецу Архипу проверить, не закрыта ли дверь в гостиную. Дубровский не хочет, чтобы чиновники пострадали. Кузнец видит открытую дверь и нарочно запирает ее.

Владимир поджигает дом и сразу покидает Кистеневку. Судейские пытаются вырваться из западни, но их усилия напрасны. Никто не спешит им на помощь. В то же время Архип, рискуя жизнью, спасает из горящего дома кошку. Пожар перекидывается на дома крестьян. Вскоре от Кистеневки остается одно пепелище.

Глава VII

Весть о пожаре быстро облетает округу. Ходят разные слухи. Троекуров намеревается провести расследование сам. Выясняется, что четверо судейских сгорели, а молодой Дубровский, нянька Егоровна, слуга Гришка, кузнец Архип и кучер Антон исчезли бесследно.

Вскоре ширятся новые слухи. В окрестностях начались разбойничьи набеги. Грабители появляются на быстрых тройках, нападают на чиновников и помещиков, сжигают усадьбы. Эти бесчинства приписывают Дубровскому и его людям.

Не трогают разбойники только имущество Троекурова. Кирила Петрович приписывает это «вселенскому» страху, который он внушает.

Глава VIII

Троекуров очень любит свою семнадцатилетнюю дочь Машу. В силу своего характера он безмерно балует ее, а порой строго наказывает. Поэтому Маша привыкла скрывать от отца свои мысли и чувства. В Покровском воспитывается и десятилетний Саша – сын Троекурова от бывшей гувернантки.

Для мальчика Кирила Петрович выписывает француза-гувернера месье Дефоржа, который ни слова не понимает по-русски. Маша становится его переводчиком.

Троекуров любит подтрунивать над гостями. Любимая его шутка – посадить человека в одну комнату с голодным медведем, которого привязывали так, чтобы зверь не мог дотянуться только до одного угла. Через несколько часов перепуганного гостя вызволяли.

Такую же шутку Троекуров решает устроить французу. Слуги вталкивают Дефоржа в комнату с медведем и запирают дверь. Зверь ревет и поднимается на задние лапы, но француз не отступает. Он достает из кармана маленький пистолет, вкладывает медведю в ухо и стреляет. Все в доме сбегаются на выстрел.

Троекуров в изумлении глядит на хладнокровного француза, стоящего над убитым зверем. После этого случая он относится к Дефоржу с уважением. Не меньшее впечатление производит происшествие на Машу. Она влюбляется в отважного и гордого гувернера.

Том второй

Глава IX

У Троекурова праздник, собирается много гостей. Входит опоздавший – местный помещик Антон Пафнутьич Спицын. Он объясняет свое опоздание тем, что побоялся ехать через Кистеневский лес. Троекуров насмехается над трусливым толстяком Спицыным, но Антон Пафнутьич уверен, что опасается нападения не зря. Ведь он в суде свидетельствовал против отца Дубровского.

Помещица Глобова рассказывает, что отправила своему сыну деньги с приказчиком на почту. По дороге тот попал в руки Дубровскому. Разбойник прочел письмо, деньги вернул и отпустил, а приказчик затем присвоил все наличные. Вывести лгуна на чистую воду помог один генерал, случайно заехавший в гости.

Все бурно обсуждают происшествие. Речь заходит о медведе, и Троекуров рассказывает о геройском поступке Дефоржа.

Глава X

Около полуночи гости устраиваются на ночлег. Спицын очень взволнован. Он боится за свои немалые деньги, которые спрятаны на груди под рубашкой. Антон Пафнутьич не хочет оставаться в комнате один и напрашивается ночевать вместе с французом. Спицына впечатлил рассказ об убитом медведе, он уверен, что с храбрым учителем ему будет спокойнее.

Гувернер приводит Спицына в свою комнату, где они ложатся спать. Антон Пафнутьич просыпается ночью, кто-то снимает сумку с его груди. В ужасе Спицын видит Дефоржа с пистолетом и хочет закричать. Но тот по-русски предупреждает его, чтобы молчал, иначе погибнет. «Я – Дубровский», – спокойно сообщает Дефорж.

Глава XI

Описывается событие, которое произошло ранее. На постоялом дворе сидит бедно одетый иностранец и ждет, когда подадут лошадей. Подъезжает молодой офицер и требует свежую тройку. От француза он узнает, что тот едет к Троекурову на службу. Офицер предлагает много денег за бумаги учителя, а французу советует вернуться в Париж. Иностранец легко соглашается.

Так Владимир Дубровский получает место гувернера в доме Троекурова. Оказавшись ночью в одной комнате со своим врагом, он не может удержаться от искушения. Спицын лишается своих сбережений.

Утром Антон Пафнутьич, бледный и дрожащий от ужаса, появляется в гостиной, где уже невозмутимо сидит Дефорж. Отмалчиваясь от расспросов хозяина, Спицын торопливо уезжает из Покровского.

Глава XII

Маша приходит на урок музыки, который ей дает Дефорж. Француз передает девушке записку, в которой просит о встрече вечером.

Маша с трепетом приходит на свидание. Она влюблена, но понимает, что француз-гувернер ей не пара. Неожиданно Дефорж признается, что он на самом деле – Дубровский. Владимир хотел отомстить Троекурову. Он близко подобрался к нему, планируя нападение на усадьбу, но встреча с Машей спутала все планы. Владимир полюбил девушку и отказался от мести. Ее отец и ее дом теперь священны для разбойника. Дубровский прощается с Машей. Он берет с девушки слово, что она обратится за помощью к Владимиру, если окажется в беде.

Маша возвращается в дом, где обнаруживает исправника. Он приехал арестовывать Дефоржа. Троекуров недоволен. Кирила Петрович не верит заявлению Спицына, что француз на самом деле является Дубровским. Учителя нигде не могут найти. Наконец, все понимают, что гувернер исчез.

Глава XIII

Недалеко от Покровского находится богатое поместье князя Верейского. Пятидесятилетний князь приезжает из-за границы и является на обед к Троекурову, где знакомится с Машей. Красота девушки производит на Верейского большое впечатление. Он берет слово с Троекурова, что Кирила Петрович приедет с Машей к нему в гости.

Через два дня Троекуровы наносят ответный визит князю. Богатство и строгий порядок во владениях Верейского производят на них большое впечатление. Князь оказывается интересным собеседником и всячески старается угодить Маше. Он даже устраивает в честь нее фейерверк.

С этого дня соседи начинают часто общаться. Троекуров считает Верейского себе ровней, а девушке с ним легко и весело.

Глава XIV

Маша вышивает у окна. Внезапно ей на пяльцы кто-то бросает письмо. В этот момент входит слуга и объявляет, что Машу зовет отец. Спрятав письмо, девушка торопится в кабинет родителя. Там уже сидит князь Верейский. Троекуров объявляет, что тот посватался к Маше.

Девушка в шоке, она не может вымолвить ни слова, только заливается слезами. Ей совсем не хочется стать женой старого князя. Недовольный отец отсылает дочь обратно, чтобы обговорить с Верейским размер приданого. Маша в отчаянии бросается в свою комнату. Вдруг она вспоминает о письме. В нем Дубровский назначает девушке встречу в саду.

Глава XV

В указанное время Маша выбегает в сад, где ее уже ждет Владимир. Он знает о сватовстве князя и предлагает избавиться от него. Маша требует, чтобы Владимир не трогал Верейского, она все равно не выйдет замуж за князя. Маша надеется уговорить отца отказаться от этого брака.

Дубровский сильно сомневается, что Троекуров прислушается к мольбам дочери. Он дает Маше кольцо. Если отец ей откажет, девушке нужно положить кольцо в дупло дуба, и тогда Владимир приедет за ней. Маша обещает: если свадьба с князем станет неизбежной, она позовет на помощь Дубровского.

Глава XVI

В доме идут приготовления к свадьбе, а Маша никак не может решиться поговорить с отцом. Она пишет князю письмо с просьбой отказаться от нее и не делать несчастной. Верейский показывает письмо Троекурову. Кирила Петрович сильно гневается, но князь уговаривает его не наказывать Машу, а только ускорить приготовления к свадьбе.

Троекуров приходит к дочери и сообщает, что торжество будет через день. Маша падет в ноги отцу и умоляет не губить ее, но Кирила Петрович не хочет и слушать дочь. Тогда девушка сообщает, что у нее есть защитник – Дубровский. Взбешенный Троекуров запирает дочь в комнате и обещает, что до самой свадьбы она оттуда не выйдет.

Глава XVII

Маша в отчаянном положении. Она не может выйти в сад, чтобы положить кольцо в дупло. Но тут приходит на помощь Саша, который бросает в окно камушек. Девушка просит брата отнести кольцо в дупло.

Саша спешит выполнить поручение. Но какой-то рыжий мальчик выхватывает кольцо у него из рук. Ребята долго дерутся, появляется садовник и разнимает противников. Неожиданно на месте схватки оказывается и сам Троекуров.

Кирила Петрович угрожает Саше поркой, и мальчик вынужден все рассказать. Кольцо у рыжего не находят. Выясняется, что это дворовой мальчишка Дубровских. Троекуров велит запереть его.

Кирила Петрович с исправником придумывают хитрый план: они отпустят рыжего и проследят за ним. Мальчишка сам приведет их к Дубровскому. Освободившись, рыжий бежит в Кистеневский лес. На опушке мальчик свистит, ему отвечают похожим свистом.

Глава XVIII

Бледная полуживая Маша сидит в своей комнате перед зеркалом. Вокруг суетятся служанки. Девушку наряжают к венцу. Входит Троекуров. Маша с рыданиями падает отцу в ноги, но тот благословляет ее на брак с князем. Девушку поднимают и практически несут в карету.

Накануне праздника гости начали съезжаться, иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкве, построенной Кирилом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкве, и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась – ждали Кирила Петровича. Он приехал в коляске шестернею – и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Мариею Кириловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее; первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на крылосе, Кирила Петрович сам подтягивал, молился, не смотря ни на право, ни на лево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул и о зиждителе храма сего.

Обедня кончилась. Кирила Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирила Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица, и насилу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и брилиантах, мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины, и прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: кушание поставлено, – и Кирила Петрович первый пошел садиться за стол, за ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство, барышни стеснились между собою как робкое стадо козочек и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши.

Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь Лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей, Кирила Петрович весело обозревал свою трапезу, и вполне наслаждался счастием хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная шестью лошадьми.

– Это кто? – спросил хозяин.

– Прибор сюда, – закричал Кирила Петрович, – милости просим, Антон Пафнутьич, садись, да скажи нам что это значит: не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже, ты и богомолен, и покушать любишь.

– Виноват, – отвечал Антон Пафнутьич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана, – виноват, батюшка Кирила Петрович, я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и десяти верст, вдруг шина у переднего колеса пополам – что прикажешь? К счастию не далеко было от деревни – пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили, прошли ровно 3 часа – делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневской лес я нe осмелился, а пустился в объезд…

– Эге! – прервал Кирила Петрович,– да ты, знать, не из храброго десятка; чего ты боишься.

– Как чего боюсь, батюшка Кирила Петрович, а Дубровского-то; того и гляди попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня пожалуй и две шкуры сдерет.

– За что же, братец, такое отличие?

– Как за что, батюшка Кирила Петрович? а за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли в удовольствие ваше, т. е. по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник (царство ему небесное) обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкино. Доселе Бог миловал. – Всего-навсего разграбили у меня один анбар, да того и гляди до усадьбы доберутся.

– А в усадьбе-то будет им раздолье, – заметил Кирила Петрович, – я чай красная шкатулочка полным полна…

– Куда, батюшка Кирила Петрович. Была полна, а нынче совсем опустела!

– Полно врать, Антон Пафнутьич. Знаем мы вас; куда тебе деньги тратить, дома живешь свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь да и только.

– Вы все изволите шутить, батюшка Кирила Петрович, – пробормотал с улыбкою Антон Пафнутьич, – а мы ей-богу, разорились – и Антон Пафнутьич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирила Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему, и сидящему на другом конце стола подле учителя.

– А что, поймаете хоть вы Дубровского, господин исправник?

Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес наконец:

– Постараемся, ваше превосходительство.

– Гм, постараемся. Давно, давно стараются, а проку все-таки нет. Да правда, зачем и ловить его. Разбои Дубровского благодать для исправников – разъезды, следствия, подводы, а деньги в карман. Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник?

– Сущая правда, ваше превосходительство, – отвечал совершенно смутившийся исправник.

Гости захохотали.

– Люблю молодца за искренность, – сказал Кирила Петрович, а жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича – кабы не сожгли его, так в околодке было бы тише. А что слышно про Дубровского? где его видели последний раз?

– У меня, Кирила Петрович, – пропищал толстый дамской голос, – в прошлый вторник обедал он у меня…

Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.

– Надобно знать, что тому три недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать хоть бы и хотела; однако, сами изволите знать: офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь как могу своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю: город близко, всего 7 верст, авось бог пронесет. Смотрю: вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш – я так и ахнула. – Что такое? что с тобою сделалось? Он мне: матушка Анна Савишна – Разбойники ограбили; самого чуть не убили – сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился, и отпустил – за то всего обобрал – отнял и лошадь и телегу. Я обмерла; царь мой небесный, что будет с моим Ванюшею? Делать нечего: написала я сыну письмо, рассказала все и послала ему свое благословение без гроша денег.

Прошла неделя, другая – вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться: милости просим; входит ко мне человек лет 35, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева, рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича: он-де ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его чем бог послал, разговорились о том о сем, наконец и о Дубровском. Я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился. – Это странно, – сказал он, – я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет, нет ли тут плутни, прикажите-ка позвать вашего приказчика. – Пошли за приказчиком, он явился; только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил, и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. – Батюшка, виноват – грех попутал – солгал. – «Коли так, – отвечал генерал, – так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же, – продолжал генерал, – рассказывай: где ты встретился с Дубровским?» – У двух сосен, батюшка, у двух сосен. – «Что же сказал он тебе?» – Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем? – «Ну, а после?» – А после потребовал он письмо и деньги. – «Ну». – Я отдал ему письмо и деньги. – «А он? – – Ну – а он?» – Батюшка, виноват. – «Ну, что ж он сделал?» – Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал: ступай себе с богом – отдай это на почту. – «Ну, а ты?»

– Батюшка, виноват. – «Я с тобою, голубчик, управлюсь, – сказал грозно генерал, – а вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника, и отдайте мне его на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища». Я догадывалась, кто был его превосходительство, нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли; генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал, и увез с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.

Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического – особенно Марья Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная тайнственными ужасами Радклиф.

– И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский, – спросил Кирила Петрович. – Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.

– Как, батюшка, не Дубровский, да кто же, как не он, выедет на дорогу и станет останавливать прохожих, да их осматривать.

– Не знаю, а уж верно не Дубровский. Я помню его ребенком, не знаю почернели ль у него волоса, а тогда был он кудрявый белокуренькой мальчик – но знаю наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши, и что следственно ему не 35 лет, а около 23.

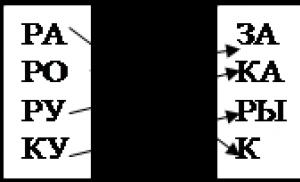

– Точно так, ваше превосходительство, – провозгласил исправник, у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду 23-й год.

– А! – сказал Кирила Петрович, – кстати: прочти-ка, а мы послушаем, не худо нам знать его приметы, авось в глаза попадется, так не вывернется.

Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностию и стал читать нараспев.

«Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей.

«От роду 23 года, роста середнего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые: таковых не оказалось».

– И только, – сказал Кирила Петрович.

– Только, – отвечал исправник, складывая бумагу.

– Поздравляю, г-н исправник. Ай да бумага! по этим приметам немудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто же не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, да не карие глаза! Бьюсь об заклад, 3 часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные.

Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уж несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цымлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского, лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.

– Нет, – продолжал Кирила Петрович, – уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич! Этот был не промах, не разиня. Жаль что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил – да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил – таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне вступиться в это дело, да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отряжу человек двадцать, так они и очистят воровскую рощу; народ не трусливый, каждый в одиночку на медведя ходит – от разбойников не попятятся.

– Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирила Петрович, – сказал Антон Пафнутьич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.

– Миша приказал долго жить, – отвечал Кирила Петрович. – Умер славною смертью, от руки неприятеля. Вон его победитель, – Кирила Петрович указывал на Дефоржа; – выменяй образ моего француза. Он отомстил за твою… с позволения сказать… Помнишь?

– Как не помнить, – сказал Антон Пафнутьич почесываясь, – очень помню. Так Миша умер. Жаль Миши, ей-богу жаль! какой был забавник! какой умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?

Кирила Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только ни окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти, и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.

Обед, продолжавшийся около 3 часов, кончился; хозяин положил салфетку на стол – все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофей, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой.

Около семи часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостию молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам, все мужчины годные на то были завербованы. Учитель между всеми отличался, он танцовал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кириловною – и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать – а сам отправился спать.

Отсутствие Кирила Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девицы смеялись и перешоптывались со своими соседами; дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали – словом, ужин был чрезвычайно весел – и оставил по себе много приятных воспоминаний.

Один только человек не участвовал в общей радости – Антон Пафнутьич сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться.

Антон Пафнутьич, призывая господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал – красная шкатулка точно была пуста, деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную суму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностию успокоивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтоб не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры, он искал глазами надежного товарища и выбрал наконец Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутьич не мог вспомнить без содрагания, решили его выбор. Когда встали изо стола, Антон Пафнутьич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и наконец обратился к нему с изъяснением.

– Гм, гм, нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что извольте видеть...

– Que dйsire monsieur? – спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.

– Эк беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Же ве, муа, ше ву куше, понимаешь ли?

– Monsieur, trиs volontiers, – отвечал Дефорж, – veuillez donner des ordres en consйquence.

Антон Пафнутьич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться.

Гости стали прощаться между собою и каждый отправился в комнату, ему назначенную. А Антон Пафнутьич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная. Дефорж освещал дорогу фонарем, Антон Пафнутьич шел за ним довольно бодро, прижимая изредко к груди потаенную суму – дабы удостовериться, что деньги его еще при нем.

Пришед во флигель, учитель засветил свечу и оба стали раздеваться; между тем Антон Пафнутьич похаживал по комнате, осматривая замки и окна – и качая головою при сем неутешительном смотре. Двери запирались одною задвижкою, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения – француз его не понял, и Антон Пафнутьич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.

– Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше, – закричал Антон Пафнутьич, спрягая с грехом пополам русский глагол тушу на французский лад. – Я не могу, дормир, в потемках. – Дефорж не понял его восклицаний и пожелал ему доброй ночи.

– Проклятый басурман, – проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. – Нужно ему было свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня. – Мусье, мусье, – продолжал он, – Же ве авек ву парле. – Но француз не отвечал и вскоре захрапел.

– Храпит бестия француз, – подумал Антон Пафнутьич, – а мне так сон в ум нейдет. Того и гляди воры войдут в открытые двери или влезут в окно – а его, бестию, и пушками не добудишься. – Мусье! а, Мусье! – дьявол тебя побери.

Антон Пафнутьич замолчал – усталость и винные пары мало по малу превозмогли его боязливость – он стал дремать, и вскоре глубокой сон овладел им совершенно.

Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал, сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутьич открыл глаза, и при лунном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа: француз в одной руке держал карманный пистолет, другою отстегивал заветную суму. Антон Пафнутьич обмер.

– Кесь ке се, мусье, кесь ке се, – произнес он трепещущим голосом.

– Тише, молчать, – отвечал учитель чистым русским языком, – молчать или вы пропали. Я Дубровский.

Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшедствия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы еще рассказать.

На станции** в доме смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым – обличающим разночинца или иностранца, т. е. человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкою.

– Вот бог послал свистуна, – говорила она в пол-голоса, – эк посвистывает – чтоб он лопнул, окаянный басурман.

– А что? – сказал смотритель, – что за беда, пускай себе свищет.

– Что за беда? – возразила сердитая супруга. – А разве не знаешь приметы?

– Какой приметы? что свист деньгу выживает. И! Пахомовна, у нас что свисти, что нет: а денег все нет как нет.

– Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к чорту.

– Подождет, Пахомовна; на конюшне всего три тройки, четвертая отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие; не хочу своею шеей отвечать за француза. Чу, так и есть! вон скачут. Э ге ге, да как шибко; уж не генерал ли?

Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел – отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю – вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.

– Лошадей, – сказал офицер повелительным голосом.

– Сейчас, – отвечал смотритель. – Пожалуйте подорожную.

– Нет у меня подорожной. Я еду в сторону – – Разве ты меня не узнаешь?

Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку, и спросил тихо у смотрительши: кто такой проезжий.

– Бог его ведает, – отвечала смотрительша, – какой-то француз. Вот уж 5 часов как дожидается лошадей да свищет. Надоел проклятый.

Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.

– Куда изволите вы ехать? – спросил он его.

– В ближний город, – отвечал француз, – оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но г. смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, г-н офицер.

– А к кому из здешних помещиков определились вы, – спросил офицер.

– К г-ну Троекурову, – отвечал француз.

– К Троекурову? кто такой этот Троекуров?

– Ма foi, mon officier… я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокой в обращении со своими домашними – что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями (avec les outchitels) он не церемонится, и уже двух засек до смерти.

– Помилуйте! и вы решились определиться к такому чудовищу.

– Что ж делать, г-н офицер. Он предлогает мне хорошее жалование, 3000 р. в год и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание, из остальных денег в 5 лет могу скопить маленький капитал достаточный для будущей моей независимости – и тогда bonsoir, еду в Париж и пускаюсь в комерческие обороты.

– Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова? – спросил он.

– Никто, – отвечал учитель, – меня он выписал из Москвы чрез одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кандиторы – но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее – – Офицер задумался. – Послушайте, – прервал офицер, – что если бы вместо этой будущности предложили вам 10000 чистыми деньгами, с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж.

Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.

– Лошади готовы, – сказал вошедший смотритель. – Слуга подтвердил то же самое.

– Сейчас, – отвечал офицер, – выдьте вон на минуту. – Смотритель и слуга вышли. – Я не шучу, – продолжал он по-французски, –10000 могу я вам дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги. – При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.

Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать. – Мое отсутствие – – мои бумаги, – повторял он с изумлением. – Вот мои бумаги – Но вы шутите; зачем вам мои бумаги?

– Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?

Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, который быстро их пересмотрел. – Ваш пашпорт – – хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении, прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад. Прощайте – –

Француз стоял как вкопаный.

Офицер воротился. – Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами – честное ваше слово.

– Честное мое слово, – отвечал француз. – Но мои бумаги, что мне делать без них.

– В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят, и дадут нужные свидетельства. Прощайте, дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровьи.

Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал.

Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием: – Пахомовна, знаешь ли ты что? ведь это был Дубровский.

Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно – Дубровский был уже далеко. Она принялась бранить мужа: – Бога ты не боишься, Сидорыч, зачем ты не сказал мне того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтоб он опять завернул. Бессовестный ты право, бессовестный!

Француз стоял как вкопаный. Договор с офицером, деньги, все казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут у него в кармане и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшедствия.

Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города.

Не доезжая до заставы, у которой, вместо часового, стояла развалившаяся бутка, француз велел остановиться, – вылез из брички, и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чамодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном, и не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился во-свояси – без брички и без чамодана, с пухлым лицом и красными глазами.

Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения (мы их узнаем после), но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать, и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы – зато с большим прилежанием следил за музыкальными успехами своей ученицы, и часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно. Все любили молодого учителя – Кирила Петрович за его смелое проворство на охоте, Марья Кириловна за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша – за снисходительность к его шалостям, домашние за доброту и за щедрость повидимому несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оного.

Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник – коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во все это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствии начальника.

Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия, – Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки, и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнутьича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники.

В 9 часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собралися один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кириловна, – а Кирила Петрович в байковом сертуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним появился Антон Пафнутьич; он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил, и что Кирила Петрович осведомился о его здоровии. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова – Антон Пафнутьич спешил откланяться и не смотря на увещания хозяина вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирила Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровское опустело, и все вошло в обыкновенный порядок.

Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирила Петрович ежедневно выезжал на охоту; чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кириловну – особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась, с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он с своей стороны не выходил из пределов почтения и строгой пристойности, и тем успокоивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостью предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или незапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце.

Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кириловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла форте-пьяно, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, перервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкою записку. Марья Кириловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кириловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее:

«Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья – Мне необходимо с вами говорить».

Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеиться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном: каким образом примет она признание учителя, с аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы, с веселыми шутками, или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смеркалось, подали свечи, Кирила Петрович сел играть в бостон с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого – и Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо – огляделась во все стороны и побежала в сад.

Ночь была темна, небо покрыто тучами – в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кириловна шла в темноте по знакомым дорожкам, и через минуту очутилась у беседки; тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже перед нею.

– Благодарю вас, – сказал он ей тихим и печальным голосом, – что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы на то не согласились.

Марья Кириловна отвечала заготовленною фразой: – Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности.

Он молчал и, казалося, собирался с духом. – Обстоятельства требуют… я должен вас оставить, – сказал он наконец, – вы скоро, может быть, услышите… Но перед разлукой я должен с вами сам объясниться…

Мария Кириловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.

– Я не то, что вы предполагаете, – продолжал он, потупя голову, – я не француз Дефорж, я Дубровский.

Марья Кириловна вскрикнула.

– Не бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего имени. Да я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться – ни за себя, ни за него. все кончено. – Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пересечь ему все пути к бегству – в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастия. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни…. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня… сей же час.. Но прежде я должен был вам открыться, чтоб вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда…

Тут раздался легкой свист – и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился. – Простите, – сказал Дубровский, – меня зовут, минута может погубить меня. – Он отошел, Марья Кириловна стояла неподвижно – Дубровский воротился и снова взял ее руку. – Если когда-нибудь, – сказал он ей нежным и трогательным голосом,– если когда-нибудь несчастие вас постигнет и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего – для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?

Мария Кириловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.

– Вы меня губите! – закричал Дубровский. – Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа – обещаетесь ли вы или нет?

– Обещаюсь, – прошептала бедная красавица.

Взволнованная свиданием с Дубровским Марья Кириловна возвращалась из саду. Ей показалось, что все люди разбегались – дом был в движении, на дворе было много народа, у крыльца стояла тройка – издали услышала она голос Кирила Петровича – и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие ее не было замечено. В зале встретил ее Кирила Петрович, гости окружали исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым. – Где ты была, Маша, – спросил Кирила Петрович, – не встретила ли ты m-r Дефоржа?– Маша насилу могла отвечать отрицательно.

– Вообрази, – продолжал Кирила Петрович, – исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский.

– Все приметы, ваше превосходительство, – сказал почтительно исправник.

– Эх, братец, – прервал Кирила Петрович, – убирайся, знаешь куда, со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, покаместь сам не разберу дела. – Как можно верить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и лгуну: ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова.

– Француз застращал его, ваше превосходительство, – отвечал исправник, – и взял с него клятву молчать…

– Вранье, – решил Кирила Петрович, – сейчас я все выведу на чистую воду. – Где же учитель? – спросил он у вошедшего слуги.

–Нигде не найдут-с, – отвечал слуга.

– Так сыскать его, – закричал Троекуров, начинающий сумневаться. – Покажи мне твои хваленые приметы,– сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу.

– Гм, гм, 23 года … Оно так, да это еще ничего не доказывает. Что же учитель?

– Не найдут-с, – был опять ответ. Кирила Петрович начинал беспокоиться, Марья Кириловна была ни жива, ни мертва. – Ты бледна, Маша, – заметил ей отец, – тебя перепугали.

– Нет, папенька, – отвечала Маша, – у меня голова болит.

– Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся. – Маша поцаловала у него руку и ушла скорее в свою комнату, там она бросилась на постелю и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее, насилу-насилу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами – ее уложили, и она впала в усыпление.

Между тем француза не находили. Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая Гром победы раздавайся. Гости шептались между собою, исправник казался в дураках – француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и как? это оставалось тайною.

Било 11, и никто не думал о сне. Наконец Кирила Петрович сказал сердито исправнику:

– Ну что? ведь не до свету же тебе здесь оставаться, дом мой не харчевня, не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка во-свояси, да вперед будь расторопнее. Да и вам пора домой, – продолжал он, обратясь к гостям. – Велите закладывать – а я хочу спать.

Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями!

ГЛАВА ХIII.

Прошло несколько времени без всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирила Петровича.

В 30-ти верстах от него находилось богатое поместие князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях – всем имением его управлял отставной маиор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовом. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которой от роду еще не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения, и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком.

Князю было около 50 лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровие и положили на нем свою неизгладимую печать. Не смотря на то наружность его была приятна, замечательна, а.привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал. Кирила Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет; он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере, и спешил выдти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стрижеными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился; он любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался; слуга пришел доложить, что кушание поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки, и уже раскаиваясь в своем посещении.

Но в зале встретила их Марья Кириловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Троекуров посадил гостя подле ее. Князь был оживлен ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирила Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги – и шутя над своею подагрой – он предпочел прогулку в линейке, с тем чтоб не разлучаться с милою своей соседкою. Линейку заложили. Старики и красавица сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кириловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека, как вдруг Верейский, обратясь к Кирилу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение, и ему ли оно принадлежит? – – Кирила Петрович нахмурился; воспоминания, возбуждаемые в нем погорелой усадьбою, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому. – Дубровскому, – повторил Верейский, – как, этому славному разбойнику? – Отцу его, – отвечал Троекуров, – да и отец-то был порядочный разбойник.

– Куда же девался наш Ринальдо? жив ли он, схвачен ли он?

– И жив и на воле – и покаместь у нас будут исправники за одно с ворами, до тех пор не будет он пойман; кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове?

– Да, прошлого году он, кажется, что-то сжег или разграбил... Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?

– Чего любопытно! – сказал Троекуров, – она знакома с ним – он целые три недели учил ее музыки, да слава богу не взял ничего за уроки. –Тут Кирила Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Марья Кириловна сидела как на иголках, Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным, и переменил разговор. Возвратясь он велел подавать свою карету, и не смотря на усильные просьбы Кирила Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирила Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кириловной – и гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды и 3000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным.

Два дня спустя после сего посещения Кирила Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому. Подъезжая к Арбатову он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом – выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом расстилался густозеленый луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Пространный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца, и подал руку молодой красавице. Они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт на три прибора. Князь подвел гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою – тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галлерей картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марьи Кириловне их различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинство и недостатки. Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кириловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливость винам своего Амфитриона и искусству его повара, а Марья Кириловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз отроду. После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофей в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов – посещали некоторые из них – на одном находили мраморную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марьи Кириловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомолвками князя – время прошло незаметно – начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой – самовар их ожидал. Князь просил Марью Кириловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай – слушая неистощимые рассказы любезного говоруна – вдруг раздался выстрел – и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кириловне шаль и позвал ее и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали, и снова вспыхивали. Марья Кириловна веселилась как дитя. Князь Верейской радовался ее восхищению – а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал tous les frais князя, как знаки уважения и желания ему угодить.

Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты, для них отведенные, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться.

Марья Кириловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах, перед открытым окошком. Она не путалась шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника, не смотря на то ее мысли не следовали за работой, они были далеко.

Вдруг в окошко тихонько протянулась рука – кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кириловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кирилу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку, и поспешила к отцу – в кабинет.

Кирила Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. При появлении Марьи Кириловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным. – Подойди сюда, Маша, – сказал Кирила Петрович, – скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает.

Маша остолбенела, смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил: согласна ли она сделать его счастие. Маша молчала.

– Согласна, конечно, согласна, – сказал Кирила Петрович, – но знаешь, князь: девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцалуйтесь и будьте счастливы.

Маша стояла неподвижно, старый князь поцаловал ее руку, вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился.

– Пошла, пошла, пошла, – сказал Кирила Петрович, – осуши свои слезы, и воротись к нам веселешенька. Они все плачут при помолвке, – продолжал он, обратясь к Верейскому, – это у них уж так заведено… Теперь, князь, поговорим о деле – т. е. о приданом.

Марья Кириловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя; он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным – – брак пугал ее как плаха, как могила… «Нет, нет, – повторяла она в отчаянии, – лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме, и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им – и заключало только следующие слова:

«Вечером в 10 час. на прежнем месте».

Луна сияла – июльская ночь была тиха – изредко подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду.

Как легкая тень молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею.

– Я все знаю, – сказал он ей тихим и печальным голосом. – Вспомните ваше обещание.

– Вы предлагаете мне свое покровительство, – отвечала Маша, – но не сердитесь – оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помочь?

– Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.

– Ради бога, не трогайте его, не смейте его тронуть, если вы меня любите – я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса…

– Я не трону его, воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнию. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца?

– Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит.

– Не надейтесь по пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета; что если возьмет он себе в голову сделать счастие ваше вопреки вас самих; если насильно повезут вас под венец, чтоб навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа…

– Тогда, тогда делать нечего, явитесь за мною – я буду вашей женою.

Дубровский затрепетал – бледное лицо покрылось багровым румянцем, и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал – потупя голову.

– Соберитесь с всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к его ногам: представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика – решитесь на жестокое объяснение; скажите, что если он останется неумолим, то… то вы найдете ужасную защиту… скажите, что богатство не доставит вам ни одной минуты счастия; роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение; не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз – пока останется хоть тень надежды, ради бога, не отставайте. Если ж не будет уже другого средства…

Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задыхался – Маша плакала…

– Бедная, бедная моя участь, – сказал он, горько вздохнув. – За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу и сказать: Ангел умрем! бедный, я должен остерегаться от блаженства – я должен отдалять его всеми силами… Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную незаслуженную награду. О как должен я ненавидеть того – но чувствую – теперь в сердце моем нет места ненависти.

Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали.

Время летело. – Пора, – сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо.

– Если решитесь прибегнуть ко мне, – сказал он, – то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба – я буду знать, что делать.

Дубровский поцаловал ее руку и скрылся между деревьями.

Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства – Кирила Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием.

Но время шло. Маша наконец решилась действовать – и написала письмо князю Верейскому; она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому, тот прочел его наедине и нимало не был тронут откровенностию своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю.

Кирила Петрович взбесился; насилу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирила Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется современем заслужить ее привязанность, что мысль ее лишиться слишком для него тяжела, и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. За сим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирила Петровича.

Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел, и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кириловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца. – Папинька, – закричала она жалобным голосом, – папенька, не губите меня, я не люблю князя, я не хочу быть его женою…

– Это что значит, – сказал грозно Кирила Петрович, – до сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться Не изволь дурачиться; этим со мною ты ничего не выиграешь.

– Не губите меня, – повторяла бедная Маша, – за что гоните меня от себя прочь, и отдаете человеку нелюбимому, разве я вам надоела, я хочу остаться с вами по прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно, еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива, папенька: не принуждайте меня, я не хочу идти замуж…

Кирила Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и оттолкнув ее сказал сурово:

– Все это вздор, слышишь ли. Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастия. Слезы тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба.

– Послезавтра, – вскрикнула Маша, – боже мой! Нет, нет, невозможно, этому не быть. Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете, вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели.

– Что? что? – сказал Троекуров, – угрозы! мне угрозы, – дерзкая девчонка! – Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не воображаешь. Ты смеешь меня стращать защитником. Посмотрим, кто будет этот защитник.

– Владимир Дубровский, – отвечала Маша в отчаянии.

Кирила Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением. – Добро, – сказал он ей, после некоторого молчания, – жди себе кого хочешь в избавители, а покаместь сиди в этой комнате, ты из нее не выдешь до самой свадьбы. – С этим словом Кирила Петрович вышел и запер за собою двери.

Долго плакала бедная девушка, воображая все, что ожидало ее, но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее: избавиться от ненавистного брака; участь супруги разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду, близ беседки; она решилась пойти ожидать его там – как только станет смеркаться. Смерклось – Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирила Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная, она села под окошко, и до глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями и лучи восходящего солнца уже разбудили ее.

ГЛАВА ХVII.

Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопросы ее отвечала, что Кирила Петрович вечером ездил в Арбатово и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтоб никто с нею не говорил – что впрочем не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кириловну и снова заперла двери.

Ее слова ожесточили молодую затворницу – голова ее кипела – кровь волновалась – она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба; в это время камушек ударился в окно ее, стекло зазвенело – и Марья Кириловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно.

– Здравствуй, Саша, – сказала она, – зачем ты меня зовешь? – Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас все сделаю.

– Спасибо, милый мой Сашинька, слушай: ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?

– Знаю, сестрица.

– Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей, и положи в дупло вот это кольцо, да смотри же, чтоб никто тебя не видал.

С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко.

Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать – и в три минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марьи Кириловне, как вдруг рыжий и косой оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за, его обеими руками.

– Что ты здесь делаешь? – сказал он грозно.

– Тебе како дело? – отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться.

– Оставь это кольцо, рыжий заяц, – кричал Саша, – или я проучу тебя по-свойски.

Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил – и закричал во все горло: – Воры, воры – сюда, сюда…

Мальчишка силился от него отделаться. Он был повидимому двумя годами старее Саши, и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу на земь и схватил его за горло.

Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие и щетинистые волосы и садовник Степан приподнял его на пол-аршина от земли…

– Ах, ты, рыжая бестия, – говорил садовник, – да как ты смеешь бить маленького барина…

Саша успел вскочить и оправиться. – Ты меня схватил под силки, – сказал он, – а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо, и убирайся.

– Как не так, – отвечал рыжий, и вдруг перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Степановой. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног – садовник снова его схватил и связал кушаком.

– Отдай кольцо!

– Погоди, барин, – сказал Степан, – мы сведем его на расправу к приказчику.

Садовник повел пленника на барской двор, а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кирилом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню.

– Это что? – спросил он Степана.

Степан в коротких словах описал все происшедствие. Кирила Петрович выслушал его со вниманием.

– Ты, повеса, – сказал он, обратясь к Саше, – за что ты с ним связался?

– Он украл из дупла кольцо, папенька, прикажите отдать кольцо.

– Какое кольцо, из какого дупла?

– Да мне Марья Кириловна… да то кольцо…

Саша смутился, спутался. Кирила Петрович нахмурился – и сказал, качая головою:

– Тут замешалась Марья Кириловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь.

– Ей-богу, папенька, я, папенька – – Мне Марья Кириловна ничего не приказывала, папенька.

– Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую, свежую березовую розгу

– Постойте, папенька, я все вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кириловна открыла окошко – и я подбежал – и сестрица не нарочно уронила кольцо, и я спрятал его в дупло, и... и... этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть.

– Не нарочно уронила, а ты хотел спрятать – – Степан, ступай за розгами.

– Папенька, погодите, я все расскажу. Сестрица Марья Кириловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло, я и сбегали положил кольцо – а этот скверный мальчик…

Кирила Петрович обратился к скверному мальчику – и спросил его грозно:

– Чей ты?

– Я дворовый человек господ Дубровских, – отвечал рыжий мальчик.

Лицо Кирила Петровича омрачилось.

– Ты, кажется, меня господином не признаешь, добро, – отвечал он. – А что ты делал в моем саду?

– Малину крал, – отвечал мальчик с большим равнодушием.

– Ага, слуга в барина: каков поп, таков и приход, а малина разве растет у меня на дубах?

Мальчик ничего не отвечал.

– Папенька, прикажите ему отдать кольцо, – сказал Саша.

– Молчи, Александр, – отвечал Кирила Петрович, – не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комнату. Ты – косой – ты мне кажешься малый не промах. – Отдай кольцо и ступай домой.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

– Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку, дам еще пятак на орехи. Не то, я с тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну!

Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.

– Добро, – сказал Кирила Петрович, – запереть его куда-нибудь, да смотреть, чтоб он не убежал – или со всего дома шкуру спущу.

Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там, и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафию.

– Сейчас ехать в город за исправником, – сказал Кирила Петрович, проводив мальчика глазами, – да как можно скорее.

– Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношения с проклятым Дубровским. Но ужели и в самом деле она звала его на помощь? – думал Кирила Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая: Гром победы. – Может. быть, я наконец нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы воспользуемся этим случаем. Чу! колокольчик, слава богу, это исправник.

– Гей, привести сюда мальчишку пойманного.

Между тем тележка въехала на двор, и знакомый уже нам исправник вошел в комнату весь запыленный.

– Славная весть, – сказал ему Кирила Петрович, – я поймал Дубровского.

– Слава богу, ваше превосходительство, – сказал исправник с видом обрадованным, – где же он?

– То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. Вот его и привели.

Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика, довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кирилу Петровичу и ждал объяснения. Кирила Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшедствие, не упоминая однако ж о Марьи Кириловне.

Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось не обращал никакого внимания на все, что делалось около него.

– Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине, – сказал наконец исправник.

Кирила Петрович повел его в другую комнату и запер за собою дверь.

Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи.

– Барин хотел, – сказал ему исправник, – посадить тебя в городской острог, выстегать плетьми и сослать потом на поселение – но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение. – Развязать его.

Мальчика развязали.

– Благодари же барина, – сказал исправник. Мальчик подошел к Кирилу Петровичу и поцаловал у него руку.

– Ступай себе домой, – сказал ему Кирила Петрович, – да вперед не крадь малины по дуплам.

Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом не оглядываясь через поле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки, первой с края, и постучал в окошко – окошко поднялось, и старуха показалась. – Бабушка, хлеба, – сказал мальчик, – я с утра ничего не ел, умираю с голоду.

– Ах, это ты, Митя, да где ж ты пропадал, бесенок, – отвечала старуха.

– После расскажу, бабушка, ради бога хлеба. – Да войди ж в избу. – Некогда, бабушка, – мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба. – Экой непосед, – проворчала старуха, – на, вот тебе ломотик, – и сунула в окошко ломоть черного хлеба. Мальчик жадно его прикусил и жуя мигом отправился далее.

Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедши до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать; легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ, кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.

ГЛАВА XVIII

Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню; весь дом был в движении – слуги бегали, девки суетились – в сарае кучера закладывали карету – на дворе толпился народ. В уборной барышни, перед зеркалом, дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кириловну, голова ее томно клонилась под тяжестью брилиантов, она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало.

– Скоро ли? – раздался у дверей голос Кирила Петровича. – Сию минуту, – отвечала дама, – Марья Кириловна, встаньте, посмотритесь; хорошо ли? – Марья Кириловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились. – Невеста готова, – сказала дама Кирилу Петровичу, – прикажите садиться в карету. – С богом, – отвечал Кирила Петрович, и взяв со стола образ, – подойди ко мне, Маша, – сказал он ей тронутым голосом, – благословляю тебя… – Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала. – Папинька… папинька… – говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирила Петрович спешил ее благословить – ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженая мать – и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты, и был поражен ее бледностию и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь – за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кириловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном, с самого утра она ждала Дубровского, надежда ни на минуту ее не покидала, но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла – но еще медлила, еще ожидала; священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова.